VINXニューリテール・コラム

【小売業のDXシリーズ】総務省「家計調査」で広がる商圏分析の可能性

流通小売業界では今、「商圏情報をいかに活用するか」がますます重要になっています。消費行動の多様化や競争の激化といった環境変化が起こるなかで、自店の商圏が持つ消費のポテンシャルを正確に把握し、適切な戦略を立てる必要があります。

従来は商圏分析といえば、現地調査やアンケートを活用するのが一般的でした。しかし近年では、公的な統計データなどを商圏分析に活用できるようになってきています。そこで今回は、総務省統計局が公開している「家計調査」の活用方法について解説していきたいと思います。

元動画:「商圏分析による攻めの店舗経営(小売業のDX34)」の動画を見る

商圏の潜在需要を明らかにしてくれる「家計調査」

総務省統計局のホームページでは、「国勢調査」や「人口推計」、「家計調査」などのさまざまなデータを誰でも閲覧できます。そうした多様なデータが公開されているなかでも、特に注目していただきたいのが「家計調査」です。

▶左図:総務省統計局のホームページはこちら

▶右図:家計調査 統計表一覧のページはこちら

「家計調査」は全国の世帯を対象に、どのような商品がどのくらい購入されているのかを継続的に調査したもので、食料品から耐久消費財まで幅広い品目について詳細な消費実態を明らかにしています。

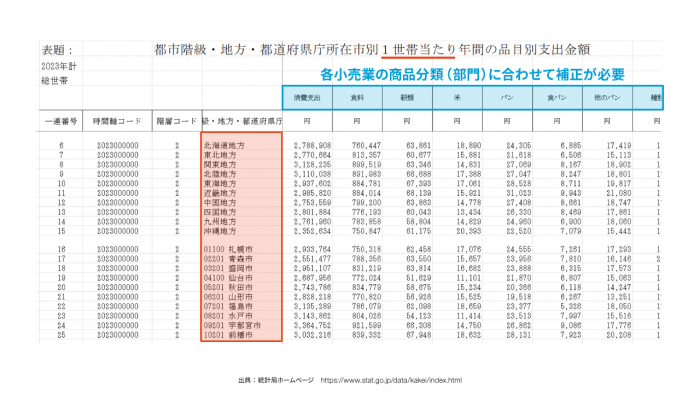

例えば統計表一覧の「最新結果」では、2人以上世帯の消費動向が月単位で確認できます。また4半期単位の詳細データや、前年の年間データも公開されており、長期的なトレンドも把握可能です。このデータは全国での数値にとどまらず、北海道・東北・関東といった地方別、さらには札幌市や盛岡市といった市町村単位でも公開されています。

上の表の赤枠で囲っている部分が地域名を示しています。自店のある地域のデータを見ることで、商圏の消費者が「どのような商品に、どのくらいのお金を使っているのか」を把握できるのです。また、店舗が持つ商圏人口を当てはめれば、その地域が持つポテンシャルを具体的な金額として推計することも可能になります。

「家計調査」のデータの信頼性は?

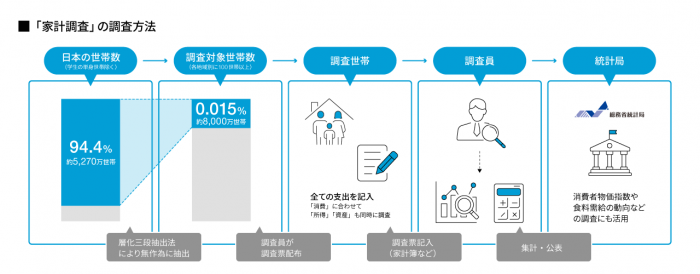

この図が示すとおり、「家計調査」では日本全国の約5,270万世帯のうちの約8,000世帯をランダムに抽出して調査し、全体の数字を推計しています。つまりサンプル数は全体のわずか0.015%にすぎないため、「こんなにサンプル数が少なくて、信頼できる数字を推計できるのか」と疑問を持たれるかもしれません。

しかし、選挙の際に開票率0.1%で「当選確実」が報道されることがあるように、統計学的にはわずかなサンプル数でも十分に信頼できる結果を得られます。

例えば2023年1月の誤差率は1.6%、2月は1.3%と公表されています。年間で集計するとデータが安定し、2023年の平均誤差率は0.4%程度でした。商圏分析において1%前後の誤差であれば、十分に実務で活用できるレベルと言えます。

■「家計調査」の誤差率(%)

| 年月 | 消費支出 | 集計世帯数 |

|---|---|---|

| 2023(令和5)年1月 | 1.6 | 7,207 |

| 2月 | 1.3 | 7,185 |

| 3月 | 1.3 | 7,240 |

| 4月 | 1.4 | 7,228 |

| 5月 | 1.1 | 7,284 |

| 6月 | 1.4 | 7,256 |

| 7月 | 1.3 | 7,231 |

| 8月 | 1.4 | 7,254 |

| 9月 | 1.5 | 7,267 |

| 10月 | 1.5 | 7,309 |

| 11月 | 1.3 | 7,300 |

| 12月 | 1.2 | 7,348 |

| 2023(令和5)年平均 | 0.4 | 7,259 |

出典:総務省統計局ホームページ:https://www.stat.go.jp/

また、この調査は2人以上世帯と単身世帯に分けて実施されています。現在、日本では単身世帯が全体の約3分の1を占めていますが、単身世帯の平均消費支出は2人以上世帯の半分程度のため、調査は2人以上の世帯を中心に行っています。信頼性の高いデータを出すために、こうした調査対象の比率なども考慮しているのです。

■「家計調査」で調査を行った世帯数

| 地域 | 調査市町村数 | 二人以上の調査世帯数 | 単身調査世帯数 |

|---|---|---|---|

| 全国 | 168 | 8,076 | 673 |

| 都道府県庁所在市および大都市 | 52 | 5,472 | 456 |

| 人口5万人以上の市(上記の市を除く) | 74 | 2,100 | 175 |

| 人口5万人未満の市及び町村 | 42 | 504 | 42 |

出典:総務省統計局ホームページ:https://www.stat.go.jp/

商圏分析で明らかになる自店の「伸びしろ」

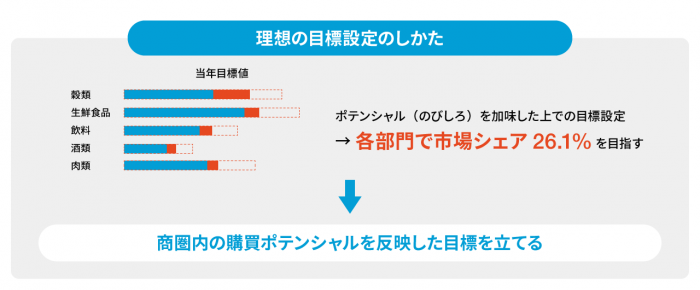

店舗運営においては、前年実績を基準に「今年は売上を5%伸ばそう」といったような目標を立てるのが一般的です。しかし従来は、その目標が商圏のポテンシャルに対して妥当なのか、あるいはもっと伸びしろがあるのかなどはわかりませんでした。

ここで家計調査のデータを用いると、自店の売上を商圏全体の消費額に照らし合わせることで「シェア」を算出できます。

これはヴィンクスが提供しているツールの画面です。こちらを見れば、商圏シェアの分析について具体的にイメージしていただけると思います。

この画面で示されているとおり、自店の商圏全体の消費のうち9.2%を獲得しているとわかれば、それは競合ひしめく中で1割弱のお客様を取り込んでいることを意味します。

部門別に見ると、精肉部門では19.8%と高いシェアを持っている一方、惣菜部門はわずか1.9%しかないといった差も浮き彫りになっています。この場合、惣菜に強い競合店が存在するのか、自店の商品力や売場展開に課題があるのかについての仮説を立て、改善施策を検討できます。シェアが低い領域はすなわち「伸びしろ」が大きい分野であり、予算配分や販売戦略の重点を決める上で大切な示唆を与えてくるのです。

おわりに

「家計調査」のデータを商圏分析に活用すれば、自店の強みや弱みを把握し、売上拡大に向けた戦略を立案できることを今回はご紹介しました。

これからの商圏分析は「勘と経験」に頼るのではなく、「データと統計」に基づくアプローチが求められるでしょう。経営判断の質を高めるために、ぜひ一度、「家計調査」のデータの活用を考えてみてはいかがでしょうか。

関連コラム「【小売業のDXシリーズ】セルフレジが狙われている! 効果的な万引き対策とは」を読む

関連コラム「【小売業のDXシリーズ】成長か?停滞か?中国の最新小売事情」を読む