VINXニューリテール・コラム

【小売業のDXシリーズ】成長か?停滞か?中国の最新小売事情

今回ご紹介するのは中国の小売業界の状況についてです。

特に近年中国において急成長しているライブコマースにフォーカスし、大きな成長を遂げている理由などについても考察していきたいと思います。

成長を遂げるEC市場で存在感を高める中国

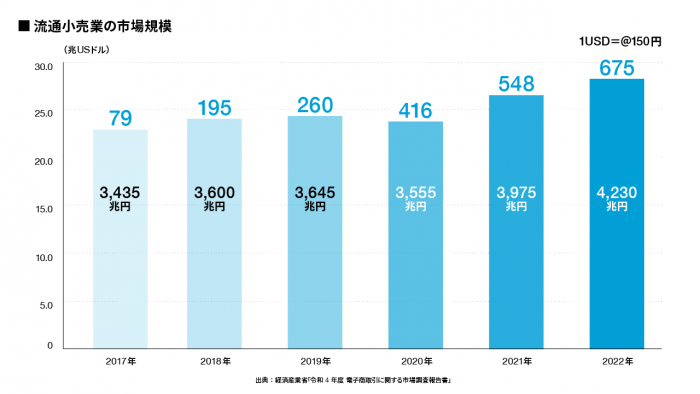

こちらは流通小売業のグローバル市場の規模を表したグラフです。ご覧のとおり、流通小売業の市場規模は着実に伸びてきており、2022年には4,000兆円(1ドル=150円換算)を超えるまでになっています。

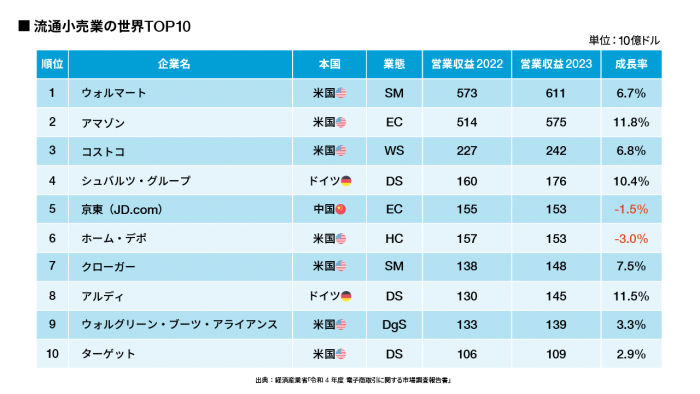

また、流通小売業の世界トップ10を見ると、1位はウォルマート、2位はアマゾン、3位はコストコと、おなじみの企業が上位に並んでいます。

こうした世界の流通小売業の状況を踏まえたうえで今回取り上げるのは、近年市場規模が成長しているECです。

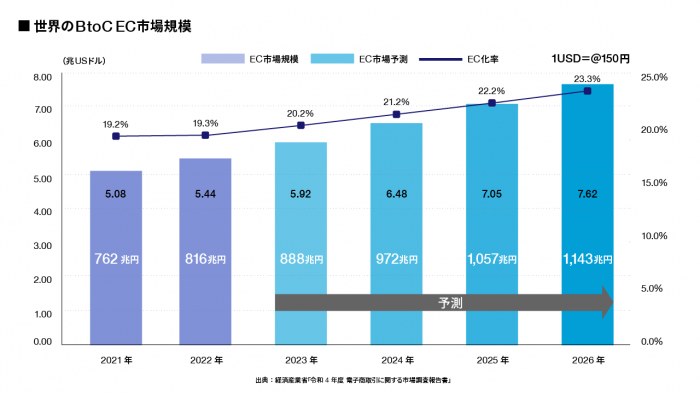

上のグラフは、世界のEC市場の実績と予測をまとめたものです。2022年には800兆円以上となっており、今後もその規模は拡大していくと見込まれています。

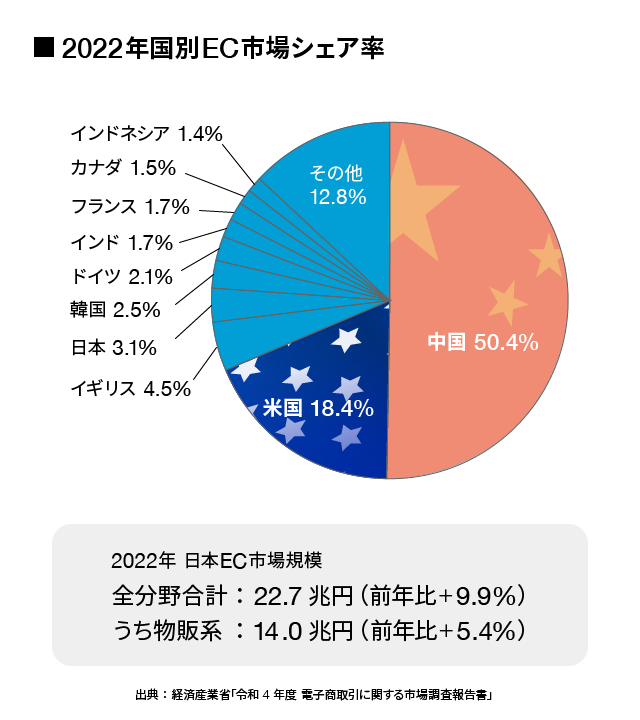

EC市場の国別のシェアを見てみると、なんと中国が全体の半分以上を占めています。1位が中国、2位がアメリカ、3位がイギリス、4位が日本です。

以前の記事で近代小売の流れについてチェーンストアの始まりからご紹介しましたが、中国ではそうした流通小売業界の近代化が成熟する前に、ECが普及し始めたという特殊な状況があります。その結果として、急速にEC市場が拡大しているのです。

中国の流通小売業界のトピックス

中国の流通小売業の最近の流れがわかる3つのトピックスを抽出しました。これらを見ると、これまで中国の流通小売業を牽引してきた「盒馬鮮生(フーマーシェンシェン)」が不調に陥っている一方で、新業態(越境EC)の開発が活発に行われることでグローバルな競争力を獲得しているのがわかります。

ニューリテールの象徴とされてきたアリババグループのスーパーマーケット「盒馬鮮生」。2022年には単年での黒字を達成しましたが、現在は再び業績が悪化しており、アリババグループの再編に伴って売却されるという噂もあるほどです。

このことからも、中国ではECが好調な一方で、リアル店舗は非常に苦戦しているのが見て取れます。

国境を越えて取り引きを行う越境ECがグローバル市場において存在感を高めています。越境ECの魅力は、スマホのアプリからさまざまな商品を非常に安価に購入できること。

世界のECアプリのダウンロード数では、1位がSHEIN(シーイン)、2位がTEMU(テム)と、中国の越境ECが上位にランクインしています。アメリカにおいてもSHEINを2,600万人、TEMUを5140万人の人がダウンロードしています。

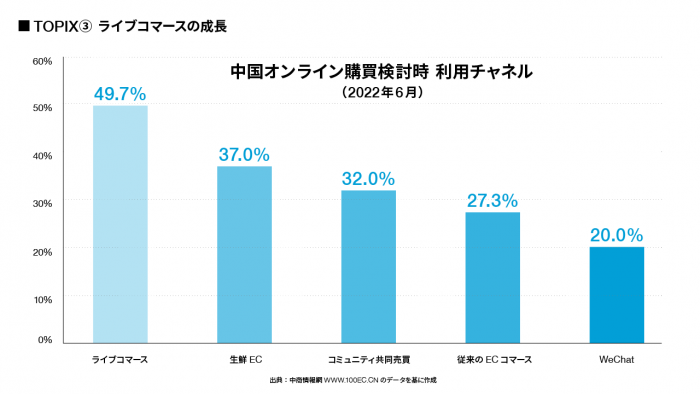

このグラフは、成長が続いている中国のECにおいて、どのような経路で商品購入の検討がされているかを調査したデータをまとめたものです。約半数をライブコマースが占めています。ライブコマースとは、日本のテレビショッピングのような映像がインターネット上でライブ配信されていると考えていただけると、イメージしやすいはずです。

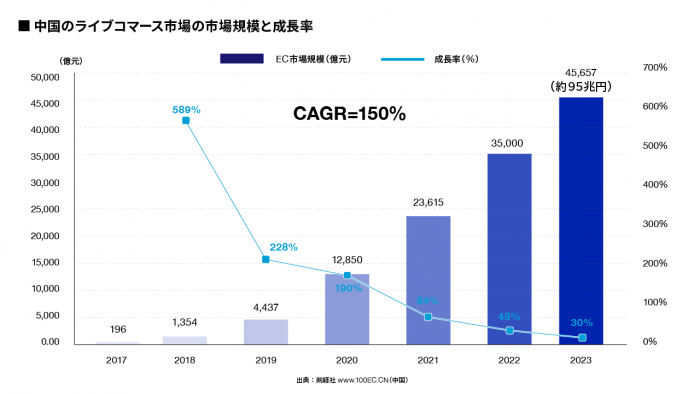

では、中国でいかにライブコマースが成長しているのかがわかるデータをご紹介します。

上のグラフを見ると、いかに中国のライブコマース市場が急成長しているかがわかります。2023年の市場規模は約95兆円にまで達しています。

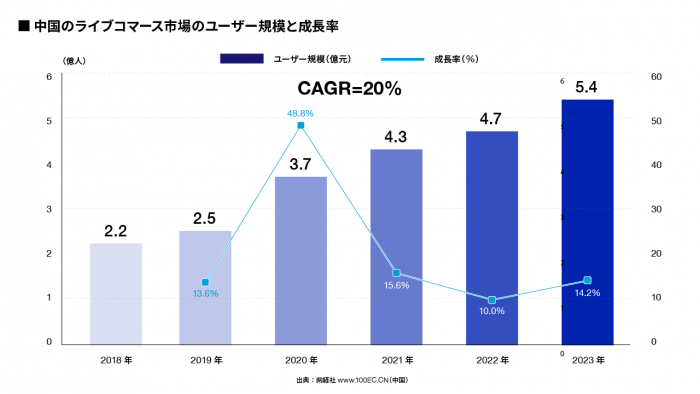

こちらのグラフはライブコマースのユーザー数も着実に伸びており、2023年には約5.4億人もの人が利用していることを示しています。

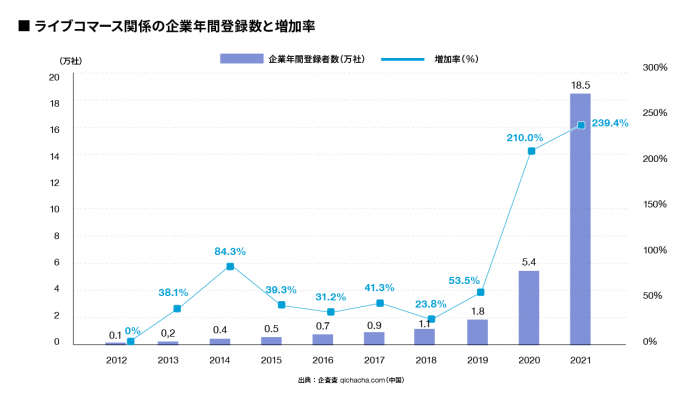

ライブコマースの普及に伴って、関連した事業を手掛ける企業の数も大きく伸びています。そして、ライブコマースのプラットフォームを提供する企業数も拡大中です。

中国のライブコマースが発展している理由

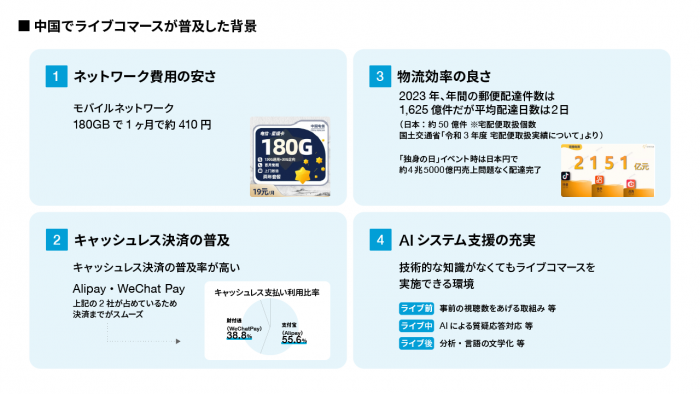

中国でライブコマースがこれほどまで成長している理由については、主に4つの理由があると考えられます。

① ネットワークの安さ

中国ではネットワークの利用料が非常に安く、180ギガで約410円※。日本と比較するとネットワークのコストが格安です。

※1元=21.57円にて計算

② キャッシュレス決済の普及

AlipayやWeChat Payなどのキャッシュレス決済が普及しているため、ライブコマースでの決済がしやすい環境が整っています。

③ 物流効率の良さ

近年物流ネットワークが発達した中国では、年間の郵便物数が約1,625億件まで達しているのにも関わらず、平均2日で目的地まで配達されています。

④ AIシステム支援の充実

AIを活用して配信者を支援する環境が整っているため、より効果的&効率的にライブ配信を行うことができます。そのため、新規参入もしやすくなっています。

ライブコマースの仕組み

この写真は、ライブコマースを配信している会社のスタジオを撮影したものです。このような簡易的なセットでも配信を行えます。

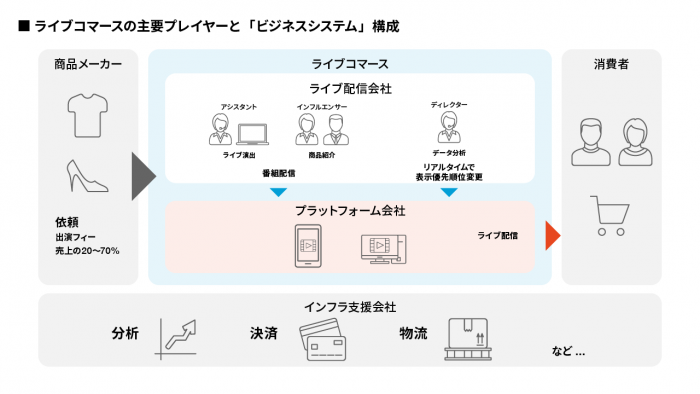

これはライブコマースビジネスの仕組みを図式化したものです。プラットフォームを活用することで、比較的簡単にライブコマースに参入できます。

ライブ配信を行う会社には、商品を紹介するインフルエンサーと呼ばれるタレントが所属しています。また、そのインフルエンサーをサポートするアシスタントや、データ分析などを行いながら演出を担うディレクターもいます。

最後に、ライブコマースについて日本ではあまり知られていない3つのポイントをご紹介します。

① インフルエンサーはライブ配信会社に所属

ライブ配信に登場するインフルエンサーは、個人で発信しているわけではありません。配信会社と契約を結んでおり、会社の指示のもとに商品を紹介しています。

② 表示の優先順位は「お金」次第

視聴者のTOP画面に表示されるのは、フォロワーの多いインフルエンサーではありません。プラットフォームへ支払った金額によって、視聴者の画面に表示される回数が決まります。

③ 商品メーカーの多くは赤字

有名なインフルエンサーに商品を紹介してもらうには高額な費用が必要です。そのため、ライブコマースで販売しても赤字になることも多いようです。そのようなケースでは、商品メーカーはライブコマースをあくまでも広告と考え、赤字覚悟で配信を行っています。

おわりに

今回は中国の流通小売業やライブコマースの状況についてご紹介しました。

中国の独特な環境によって、ライブコマースが成長していることもご理解いただけたかと思います。

【小売業のDXシリーズ】では、今後も流通小売業に関する最新情報を解説していきます。

次回にご期待いただけたら幸いです。

関連コラム「【小売業のDXシリーズ】世界の小売業を牽引!アメリカのスーパーマーケット 」を読む

関連コラム「【小売業のDXシリーズ】押さえておきたい!近代小売の始まりと変革 」を読む