VINXニューリテール・コラム

【迫りくる”2025年の崖”】レガシー化したCOBOLシステムはどうすれば良い?

COBOL(コボル/Common Business Oriented Language)という言葉を聞いて、「古いプログラミング言語」「過去の遺産」という印象を持っている方も多いかもしれません。実際にかつてCOBOLで開発されたシステムは、現在見直しが必要とされており、経済産業省も「2025年の崖」として警笛を鳴らしています。

そこで今回は、COBOLシステムの現状や課題、今後の対応方法についてご紹介したいと思います。

COBOLは「過去の遺産」ではない

経済産業省は、老朽化した基幹系システムを放置することによって起こりうるリスクを「2025年の崖」と表現し、対応の必要性を訴えています。そして、老朽化したシステムの代表格と言えるのが、1960年代から日本で使われ始めたCOBOLで開発されたシステムです。

COBOLとは?

1959年に開発された業務特化型のプログラミング言語。 特に流通小売業や金融業、行政機関などで高いシェアを誇り、現在でも多くの基幹業務において稼働している。

COBOLで開発されたレガシーシステムは、長年にわたって安定稼働を続けて流通小売業などの基幹業務を支えてきましたが、サーバー環境の老朽化やサポートの終了といった要因から継続利用が難しくなってきています。また、COBOL技術を有する保守人材の不足や、最新のIT技術(生成AIやAPI連携)との親和性の低さも問題視されています。

■COBOLの特徴と問題点

-

特徴

◆長年の実績に裏付けられた高い信頼性

◆大量のデータ処理に強いバッチ処理能力

◆英語に近い構文による高い可読性・保守のしやすさ

◆複数のOS環境への柔軟な対応(Windows、Linux等) -

問題点

◆インフラの老朽化やサポートの終了

◆保守を担える技術者の不足・高齢化

◆新技術との親和性の低さ

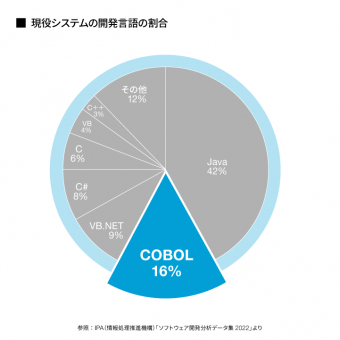

“古い言語”というイメージがある反面、COBOLで開発されたシステムは現在も多くの企業で利用されています。IPA(情報処理推進機構)の調査によると、現役の業務システムで使用されている開発言語の割合では、COBOLはJavaに次ぐ2位となっています。

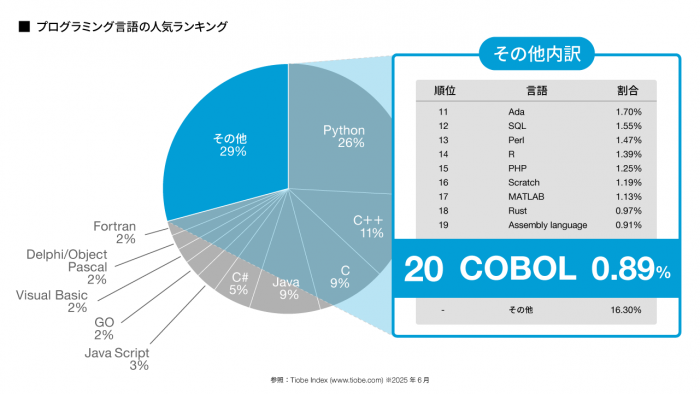

このように、COBOLはいまだに現役の言語として使用されていますが、技術者不足は深刻化してきています。学びたいプログラミング言語の人気ランキングでは20位(2025年6月時点)となっており、新規開発で使用されることもないため、技術者がCOBOLを学ぶ機会が少なくなっているのです。

COBOLシステムの保守・改修を担える技術者は、今後さらに減っていくことは間違いありません。また、DXを進める世の中の動きもあるため、新技術と親和性の高い別言語でのシステムに置き換える企業も増えてきています。そうしたなかで、COBOLシステムを利用し続けている企業は、今後の対応を考えることが急務となっているのです。

COBOLシステムへの2つの対応方法

COBOLシステムと今後どう向き合うか。選択できる代表的なアプローチは以下の2つです。

■主な対応方法

-

リホスト

COBOLをバージョンアップし、クラウドサーバーなどの新環境へ移行

-

リライト

Javaなどの新しい言語で機能を維持しながらシステムを再構築

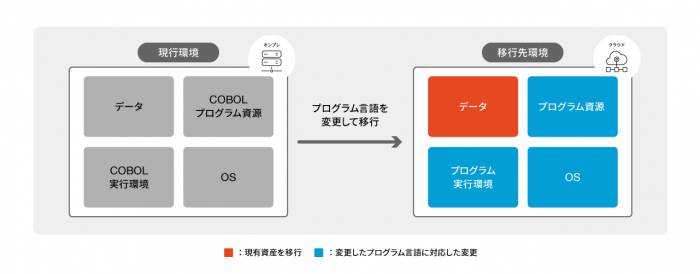

対応方法① リホスト(Lift & Shift)

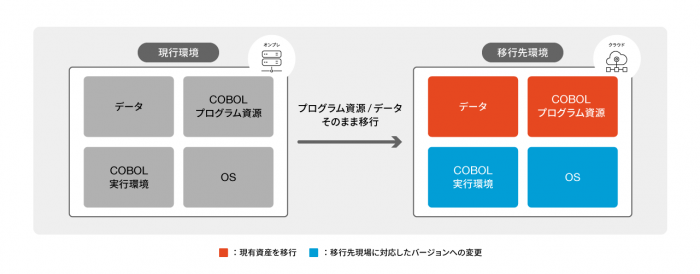

リホストとは、COBOLプログラムそのものは変えずに、稼働環境をクラウドなどの新しい基盤に移行する手法です。安定稼働しているシステムをそのまま利用し、いわば「中身をそのままに、入れ物を変える」アプローチです。

この方法は既存のプログラム資産やデータを活かせるため、コストを抑えられ、短期間での移行が可能であるというメリットがあります。サーバーのサポート終了や老朽化に対する最もコストや手間のかからない対応策です。

しかし、COBOLシステムを利用し続けるリスクを完全に解消できるわけではないため、長期的な視点での再構築計画を並行して進めなければ、単なる「刷新の先送り」となってしまうリスクがあります。

■リホスト(Lift&Shift)のメリット・デメリット

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 技術面 | ◆既存資産の活用・動作検証済みの安定性 → 長年運用・安定稼働が確認された資産を活用することで移行先環境でもシステムの安定稼働が期待できる。 |

◆プログラム実行環境の保証 → 移行先環境のソフトウェア更新により実行環境がサポート外となるリスクが考えられる。 OSであればプログラム実行環境の維持を優先する為に更新が出来ず、技術サポート/セキュリティ面での重大なリスクをなる可能性が考えられる。 |

| 運用保守 | ◆現行システムの運用ノウハウの継続・活用 → 稼働環境の変化による一定の修正は発生するが、既存運用手順や監視方法を流用・活用が可能な為、初期移行タスク/コスト削減できる可能性がある。 ◆業務部門への負担 → エンドユーザー様の視点では業務ロジックや運用フローの変更・直しが不要な為、業務部門への負担が少ない移行方法と言える。 |

◆保守要員の確保・維持 → COBOLのシェアが減少する中、エンジニアまたは運用保守の委託先を継続的に確保することが難しくなる可能性がある。 ◆業務改善効果は限られる → 環境移行、マシン性能向上によりレスポンス改善は期待できるが、プログラムをそのまま移行=不具合も一緒に“引っ越し”をすることになる為、エンドユーザーの視点では“何も変わらなかった”との評価になる可能性がある。 |

| 将来性 | ◆資産の延命による期間確保 → 安定稼働しているプログラム資産を活かし、将来の再構築を検討する期間を確保することが可能。 ◆段階的なシステム更新 → 一括更新ではなく部分的/段階的システムの更新を行う手法を採用することも1案。 |

◆再構築の将来検討に伴うリスク増 → COBOLエンジニア減少や単価上昇等々により、将来の再構築時にコスト・期間・リスクが増大している可能性がある。 |

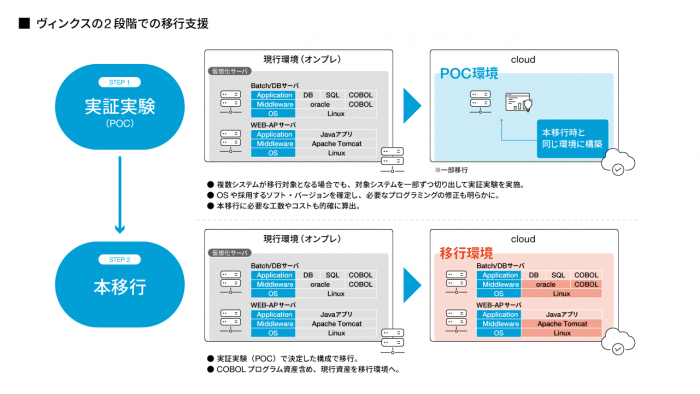

ヴィンクスには、お客様のCOBOLシステムのリホストをご支援した実績が多数あります。クラウド上に検証用環境を構築して実証実験(POC)を実施することで、本移行にかかる工数とコストを正確に算出し、スムーズな移行を行っています。

対応方法② リライト(再構築)

リライトとは、既存のCOBOL資産を、現在主流となっているJavaなどのプログラミング言語で再設計・再実装する手法です。長期的に将来を見据え、完全な“脱COBOL”を目指す対応です。

現代的なプログラミング言語へのリライトによって、保守性や拡張性が向上し、生成AIなどの新技術との連携もしやすくなります。また、保守や改修を担う技術者の確保が容易になるのも、大きなメリットです。

もちろん、全面的なリライトには時間とコストを要し、リスクも伴います。そのため、システムの規模が大きいほど、段階的な移行や並行稼働などの計画が必要となります。

■リライト(再構築)のメリット・デメリット

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 技術面 | ◆現代のニーズに沿ったアーキテクチャの採用が可能 →リホスト後の言語であれば、利用可能なプラットフォームやツールが豊富にあり、開発生産性や保守性の向上が期待できる。 | ◆仕様把握が難しい → レガシーシステムでは設計書の不足などがあり、仕様漏れやロジック誤りが生じる可能性がある。 ◆性能問題の懸念 → COBOLはバッチ処理、大規模データ処理に特化しており、新言語で同様の性能を担保するには工夫が必要になる。 |

| 運用保守 | ◆保守要員の確保 → COBOL技術者の高齢化と人材不足の懸念があるが、リライト語の言語であれば若手技術者が多く、要員を確保しやすくなる。 ◆ベンダーロックインの解消 → COBOLではコンパイラやメインフレームの使用が必須となるが、脱却することにより、ベンダー依存リスクが下がる。 | ◆運用ノウハウの変更 → 長年安定稼働していた運用ノウハウがリライトにより使えなくなり、運用手順等の再構築が必要となる可能性がある。 |

| 将来性 | ◆サービス拡張 → オープン環境で利用されているプログラム言語とすることで、様々なシステムへの連動が容易となり、将来的なサービス拡張がしやすくなる。 | ◆投資負担が大きい → リホストと比べコスト増になり、仕様変更もないため費用対効果が得られにくい。 ◆安定稼働システムからの移行リスク → リライトすることにより、安定稼働していたシステムを捨てることになる。 |

リライトによる移行には、別言語への書き換えを自動で行う変換ツールを利用する方法や段階的にリライトする方法など、さまざまな手法があります。主な手法を以下にご紹介しますが、ヴィンクスでは「再設計・再実装」をはじめとした移行支援の実績があり、お客様に最適な方法でのリライトをご支援しています。

■リライト(再構築)の方法

再設計・再実装

再設計し、別言語にて

再実装する変換ツール使用

変換ツールを使用して、

別言語に変換する呼び出し

COBOLモジュールを外部から

呼び出せるように対応する段階的対応

COBOLを一部ずつ

別言語に置き換えていく市販ソリューション移行

パッケージなどの

市販ソリューションに置き換える

おわりに

「COBOLを残すのか、刷新するのか」──この問いに明快な正解はありません。しかし、どちらの選択肢を取るにしても、まずは現行のシステム資産を正しく把握し、業務全体の見直しからスタートすることが重要です。そうした際に、ITの専門知識だけでなく、流通小売業に関する深い業務知識も持つヴィンクスのノウハウや経験が活きてくるはずです。

ヴィンクスでは、COBOLシステムの診断からリホスト/リライトに関する計画立案・実行支援まで、豊富な知見を活かしてご支援しています。最近では、COBOLからノーコードツールによって開発したシステムへと移行する例も出てきており、そうした移行のご相談にもヴィンクスは対応しています。

COBOLシステムの対応についてお悩みの際には、ぜひお気軽にご相談ください。

関連コラム「【今こそ導入のタイミング!?】電子棚札が実現する小売DX」を読む

関連コラム「【人手不足の解決策に?】フルセルフレジの導入効果とは」を読む