VINXニューリテール・コラム

【解決率100%!?】実践!社内問い合わせ対応へのAI活用

ヴィンクスでは生成AIの応用について研究中ですが、その一環で社内システムに関する問い合わせへの対応を自動化しています。2025年2月から取り組んでいる新しい試みではありますが、その概要や効果について今回のコラムでご紹介していきます。

社内システムの問い合わせにAIを活用した理由

ITシステムを導入している企業では、社内の利用者からの質問を受け付け、調査・回答するチームを組織していることが多いと思います。

そうしたチームは、常に迅速な対応を求められる一方で、不定期に寄せられる問い合わせに備えて専用のチームを構えるのはコスト面で難しいはずです。ほとんどの企業では他業務との兼任での対応を行っており、ヴィンクスでも同様の体制を組んでいます。

そこでヴィンクスでは、問い合わせ対応の自動化を目的として生成AIを活用し始めました。「リテールテックJAPAN 2025(第41回流通情報システム総合展)」で、ヴィンクスは生成AIの活用について展示を行いましたが、問い合わせ対応の自動化はその内容をチューニングした試みです。

- 業務効率化

- ご利用者の問合せに対して生成AIが自動で対応することで、ご利用者の負担が軽減し業務効率を向上させる。

- 24時間対応

- 生成AIは24時間365日対応可能なので、問合せ回答時間帯の制約をなくせる。

- 迅速な問題解決

- システムのトラブルシュートや手順案内など、迅速に対応できるため、問題解決のスピードが向上できる。

- コスト削減

- 人件費の削減や問合せ対応時間の短縮により、コストを削減できる。

- 従業員満足度の向上

- 問合せ対応が迅速かつ正確になることで、従業員の満足度が向上する。

生成AIはチャットボットとどう違う?

問い合わせ対応の自動化のためにチャットボットを活用している企業もあります。質問に自動で回答してくれるチャットボットは、生成AIによる自動化と仕組みとしては似ていますが、以下のような違いがあります。

●チャットボット

生成AIと比べると柔軟性が低いのが特徴です。あらかじめ定めたシナリオやキーワードにもとづいて質問に回答するため、そのルールから外れた想定外の問い合わせには対応できません。

●生成AI

人間と同様に学習や推察が可能なため、大量のデータを学び、正しい回答を自ら導き出すことができます。複雑な質問や事前に想定しにくい質問にも柔軟に対応し、問い合わせへの回答をより高度なレベルで自動化できます。

ヴィンクスのAI活用の概要

ヴィンクスでは生成AIを活かし、問い合わせ対応のシステムを以下のように構築しました。

●Teamsに窓口を設置

以前から業務に使用しているTeamsに、問い合わせを入力できる窓口(プロンプト)を設けました。

●マニュアルを参照して生成AIが回答

社内のファイルサーバー内にあるマニュアルなどの資料をもとに、生成AIが回答を作成。問い合わせを行った従業員にTeamsで返答します。

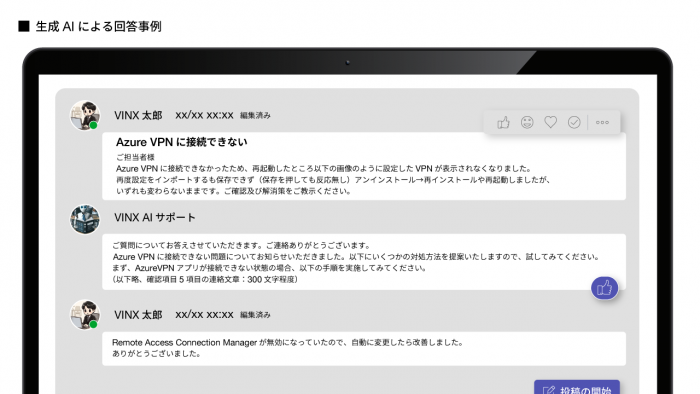

以下のやりとりは、従業員と生成AIの間で実際に行われたものです。

導入効果と今後のAI活用において大切なこと

生成AIによる対応には以下のようなメリットがあります。

●圧倒的なスピード感で解決

従業員から問い合わせがあると生成AIが即時にキャッチアップし、数分もかからずに回答を行っています。人間による対応と比較すると、回答に要する時間を大幅に短縮できています。

●わかりやすい回答文を生成

生成AIが作成する回答文は、文章を書き慣れた人間と遜色のないレベルでわかりやすく解決法を提示してくれます。

●解決率は100%

もうすぐ導入から半年が経ちますが、これまでに寄せられた社内システムへの問い合わせには、生成AIがすべて回答してくれています。高精度な回答をしてくれることが実証されました。

また、問い合わせをした従業員にヒアリングを行ったところ、以下のようなメリットを感じているようです。

●質問がしやすい

「こんな質問をしたら恥ずかしいかも…」といった思いをせずに、生成AIには問い合わせができます。

●夜間にも問い合わせができる

ヴィンクスには夜勤でシステムの保守・運用を行っている従業員もいます。問い合わせに対応するチームが社内にいない時間帯でも、すぐに質問ができることにも生成AIのメリットがあるようです。

そして、問い合わせ対応を行っているチームの労力も削減されたため、従来よりも少ないメンバーで業務を担えるようになりました。

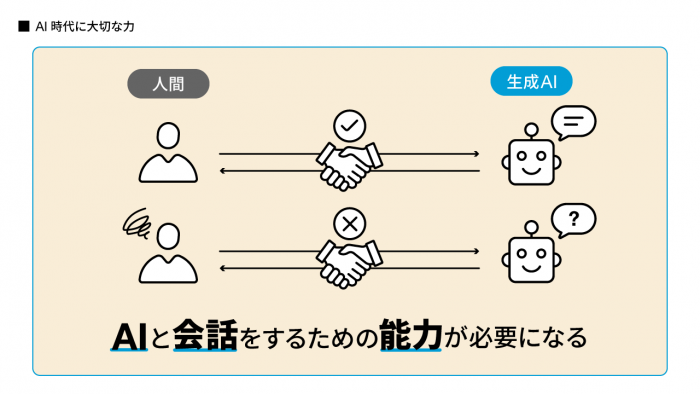

このように大きなメリットを得られる生成AIの活用ですが、もちろんすべてをAI任せにして良いわけではありません。生成AIを“良き相談相手”と認識し、最終的な答えの責任は人間が持つべきであると私たちは考えています。生成AIとつきあう上では、情報の「伝達力」や生成AIからの答えの「修正力」が、今後はますます求められるようになってくるでしょう。

おわりに

生成AIを活用した問い合わせ対応は順調に進んでおり、今後は効果測定やさらなる活用を進めていきたいと考えています。機会がありましたら、続報をこのコラムでお伝えする予定です。また、貴社でも生成AIの活用をお考えでしたら、ぜひお気軽にヴィンクスにご相談いただけたらと思います。

最後に、今回のコラムには、生成AIに作成してもらった文章やイラストに私が少し手を加えて掲載している箇所があります。どこかおわかりになりますか?

正解は……「生成AI活用の取り組みの目的」の文章と「生成AIを活用したシステムイメージ」「生成AIによる回答事例」に使用したイラストです。

※「生成AI活用の取り組みの目的」の文章は、Copilotに「AIを社内のシステム関連の問い合わせ対応に活用することで得られる効果は?」と質問したものです。「生成AIを活用したシステムイメージ」「生成AIによる回答事例」のイラストは、イメージを伝えてCopilotに作成してもらいました。

どちらも何回か質問または指示を繰り返し(伝達情報を増やし)、最後に(説明責任を果たせるように)私が添削したものです。

関連コラム「【暗号化したZIPファイルは、もうNG?】データ共有の新たな常識とは?」を読む

関連コラム「【2024年は被害が甚大化!】システム開発においてのセキュリティ対策の基本とは」を読む