VINXニューリテール・コラム

【暗号化したZIPファイルは、もうNG?】データ共有の新たな常識とは?

流通小売業においても、取引先とのデータのやりとりは頻繁に行われるものです。社外へのデータ送信時には、情報漏洩やウイルス感染を防止する観点からセキュリティ対策が不可欠ですが、その手法の常識が最近では大きく変わりつつあります。このコラムでは、そうしたデータ共有の方法の変化についてご紹介します。

パスワード付きZIPファイルを送るPPAPは危険?

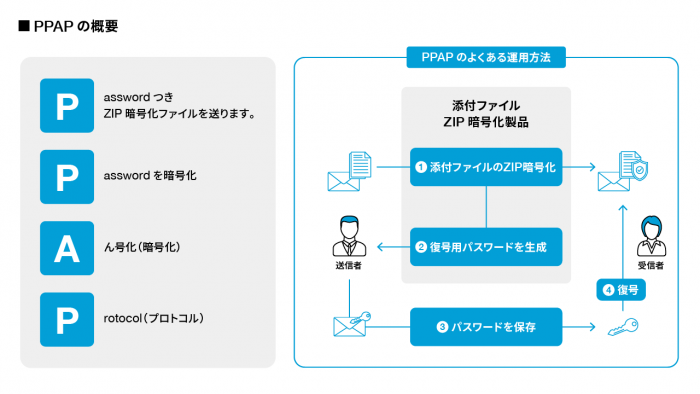

取引先と共有するデータを暗号化したパスワード付きZIPファイルで送り、その後に別メールでパスワードを送信する方法をPPAPと呼びます。従来は、メールでデータを送受信する際にはこのPPAPを採用している企業が数多くありました。

しかし、PPAPには3つの課題があります。

問題点① 漏洩の危険性

暗号化したZIPファイルとパスワードが同じ経路で取引先に送られるため、安全性が高いとは言えません。データ漏洩が起きる主な原因に“誤送信”がありますが、データを誤った相手に送ってしまった場合には、そのあとのパスワードも同様の相手に送信してしまう可能性が高くなります。

問題点② 暗号強度が脆弱

ZIPファイルが誤った相手に渡ってしまった場合、パスワードを伝えていなくても解凍されてしまう危険性があります。現在では無料の解凍ソフトにもパスワード解析機能があるため、簡単にZIPファイルのなかのデータを閲覧できてしまいます。

問題点③ ウイルス感染のリスク

ZIPファイルはウイルスチェックを行えません。そのため、ZIPファイルでデータを受け取っていると、パソコンなどのデバイスが感染してしまう危険性が高まります。

これらの課題を問題視し、2020年には平井卓也情報通信技術(IT)政策担当大臣が「セキュリティ対策の観点や受け取り側の利便性を考慮すると適切でない」との理由を挙げ、中央省庁におけるPPAPでのメール送受信を廃止しました。

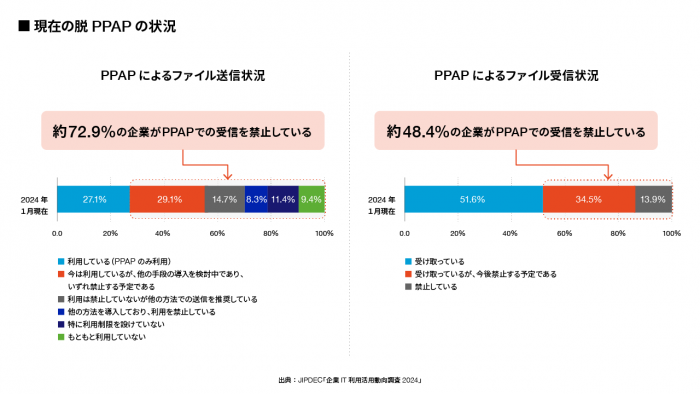

こうした決定の影響も受け、企業での脱PPAPの流れも加速しています。JIPDEC(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)の2024年の調査では、廃止を検討中の企業も含めると72.9%の企業が脱PPAPを進めており、48.4%の企業がPPAPでのファイル受信を禁止していることがわかりました。

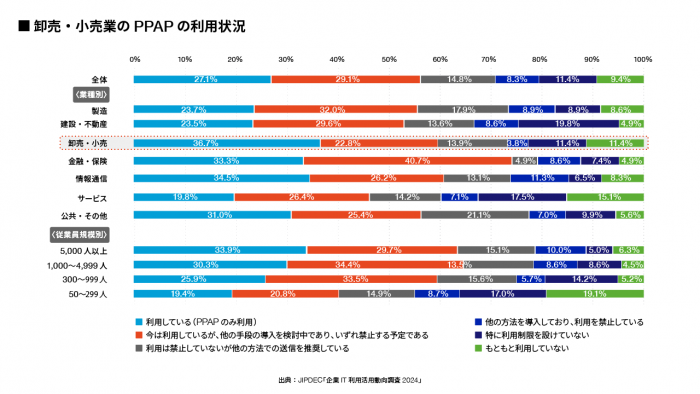

卸売・小売業の企業においても、上記の調査によれば59.5%がPPAPを利用中でしたが、そのうちの22.8%が利用禁止を検討しており、脱PPAPが進んでいることがわかります。

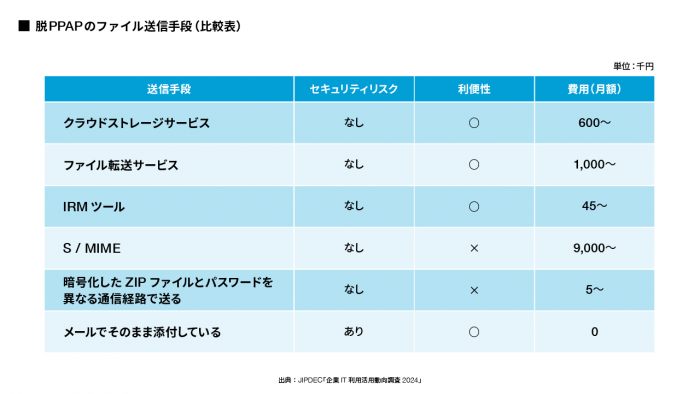

PPAPに代わるデータ共有方法

PPAPの代わりとなるデータ共有の方法については、以下のようなものが考えられます。

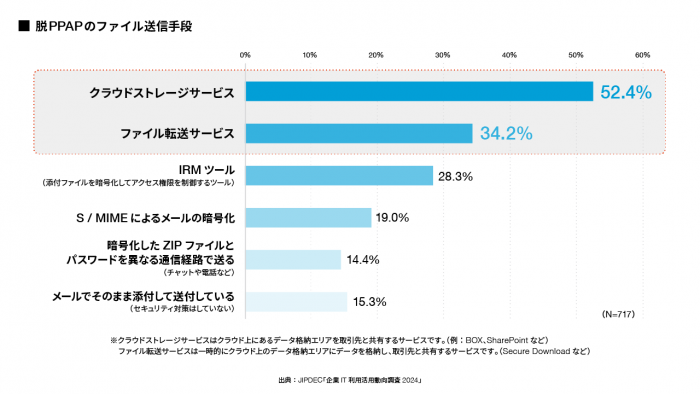

このなかで、今後のデータ送受信の主流となってくると考えられるのが、「クラウドストレージサービス」と「ファイル転送サービス」の活用です。この2つのサービスには、以下のような特徴があります。

●クラウドストレージサービス

・取引先とフォルダを共有できるため、お互いにいつでもデータの確認・更新ができる

・ストレージ内のデータを削除しない限り、無期限で共有が可能

●ファイル転送サービス

・ダウンロードの回数と期間を限定してデータを共有できる

・データを誰が何回ダウンロードしたかがわかる

ヴィンクスおすすめのデータ共有方法とは

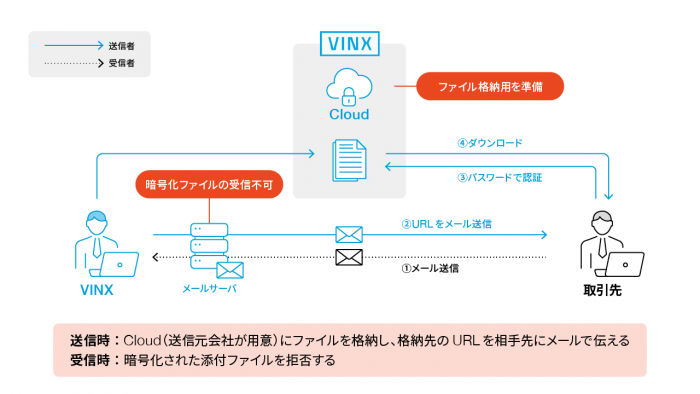

さまざまなデータ共有方法があるなかで、ヴィンクスがおすすめするのが「クラウドストレージサービス」の活用です。

クラウドストレージを使うことで、PPAPの課題となっていた3つの点を解決できます。

問題点① 漏洩の危険性

クラウドストレージにアクセスできる組織や人を限定するとともに、クラウドサービスでのパスワード発行などの対策も行うことで、データの漏洩を防げます。

問題点② 暗号強度が脆弱

暗号化したZIPを送付する方法とは異なり、解凍ソフトなどによってパスワードを解析されるような心配はありません。

問題点③ ウイルス感染のリスク

暗号化されたZIPファイルによってデータを受け取らなくて良いので、受信時にウイルスチェックを行えます。

おわりに

最後までお読みいただきありがとうございます。今後は脱PPAPの動きがますます加速していくはずです。みなさんが新たなデータ共有方法を検討される際に、今回のコラムが参考になれば幸いです。

関連コラム「【2024年は被害が甚大化!】システム開発においてのセキュリティ対策の基本とは」を読む

関連コラム「【DXプロジェクトにも不可欠!】チームビルディングの考え方とは」を読む